Some thoughts about Yi Yi (Edward Yang, 2000)

a film that got my back.

Saya senang memotret punggung orang lain. Proyek iseng-iseng ini saya namakan “Got Your Back”. Alasannya sederhana, saya hanya jenuh membuat dan melihat potret sadar seseorang dari tampak depan. Jauh lebih menyenangkan rasanya memotret dengan gaya yang tidak disengaja dan diam-diam. Rasanya memotret dari belakang adalah satu cara mengenali seseorang tanpa harus melihat jelas wajahnya.

Ya, sebenarnya itu alasan-alasan yang lahir belakangan dan sengaja saya buat agar terdengar lebih artistik. Lebih punya nilai. Barangkali saya memang seorang fotografer yang pengecut. Tapi apapun itu, saya menikmati keisengan ini.

Kemudian beberapa hari yang lalu, Kak Cakke’, teman saya menceritakan sebuah film yang sebenarnya sudah sering saya dengar di antara para sinefil. Posternya yang hanya menampakkan punggung seorang anak lelaki itu selalu saya dapati di internet. Judulnya “Yi Yi” karya sutradara Taiwan yang bernama Edward Yang.

“Apa premisnya?” pertanyaan saya seperti biasa kepada seseorang yang merekomendasikan sebuah film. “Apa ya? Tentang satu keluarga. Ada bapak, mama, nenek, anak perempuan dan anak laki-laki” jawabnya. Umum sekali, kira-kira begitu batin saya. Tentu bukan premis seperti itu yang membuat saya ingin menonton film dari negara berdaulat Asia Timur sana.

“Jadi suatu hari si bapak pergi ke luar kota untuk urusan bisnis, lalu dia ketemu sama mantan pacar yang dia tinggalkan 30 tahun yang lalu. Mereka kemudian jalan-jalan keliling kota sambil ngobrol, cerita-cerita tentang masa lalu. Setelah itu si mantannya ini minta jawabannya si bapak tentang kenapa dia tinggalkan waktu itu” tutur Kak Cakke’. Saya tertawa. Penggalan kisah itu mengingatkan saya tentang beberapa film romansa populer.

“Lalu apa jawaban si bapak? Kenapa dia tinggalkan itu perempuan?” tanya saya penasaran. Seperti biasa teman saya itu tidak memberikan jawabannya. Ia menyuruh untuk menontonnya saja agar mendapatkan alasan si bapak.

Esoknya saya langsung mencari film Yi Yi dan menontonnya. Seperti perempuan di cerita itu, alasan ia ditinggalkan adalah hal yang membuat saya sangat penasaran. Tapi saat film sudah dimulai, pelan-pelan saya melupakan perasaan itu.

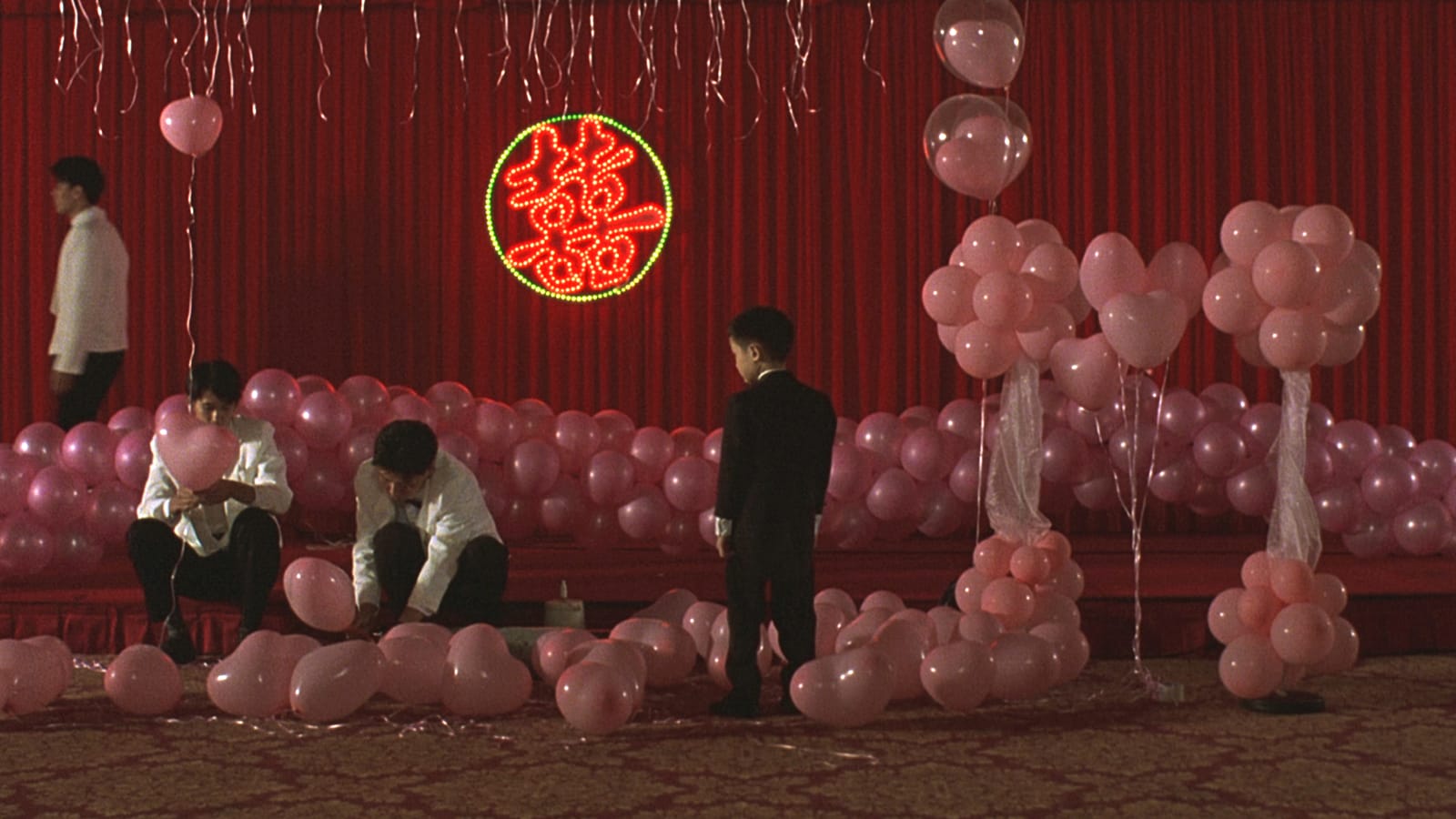

Film ini dibuka cukup manis. Sepasang yang tengah menikah dan di belakang mereka seorang bayi sedang menangis. Dan oh pengantin perempuannya sedang terlihat hamil. Lalu adegan berganti dengan suasana sebuah keluarga besar yang mengambil beberapa foto bersama. Ada alunan piano yang menjadi latar, yang mengingatkan saya pada musik-musik di lift.

Saya lumayan sering berada di acara pernikahan. Pertama karena belakangan teman seusia saya banyak yang menikah, juga karena saya membuka jasa foto pernikahan dan semacamnya. Jujur, saya tidak begitu nyaman berada di kondangan. Rasanya melelahkan sekali berdandan, memakai baju formal, berfoto berkali-kali untuk geng satu, geng dua, geng tiga, dan mendengarkan nyanyian dari pengeras suara yang diatur maksimal. Saya akan selalu mengeluh ketika berada di tengah acara. Lalu esoknya membutuhkan rehat seharian penuh.

Namun adegan pernikahan di Yi Yi tampak pelan, indah dan menenangkan. Apakah karena mereka berfoto-foto di tengah pohon-pohon yang rimbun? Barangkali begitu. Walaupun beberapa menit kemudian, ada konflik yang muncul. Tidak langsung berhubungan dengan karakter-karakter utama, tapi saya merasakan itu lah salah satu pemicu akan suatu cerita yang nanti terjadi, karena setelahnya judul film hadir. “一一” yang mereka beri tulisan “A One and a Two…” di bawahnya.

Saya kira sepertinya memang sulit menentukan apa sebenarnya cerita spesifik dan utama dari film ini. Saya mungkin akan mengutip Kak Cakke’ dan memodifikasinya sedikit. Ini film tentang satu keluarga kecil kelas menengah di Taipei dengan masing-masing permasalahan anggotanya. Yang mana itu juga terjadi di setiap keluarga di film lain, maupun di dunia nyata. Bahkan mungkin bagi orang-orang yang merasa tidak punya keluarga.

Kita semua punya masalah, kegelisahan, kerumitan dan hal-hal yang berkelindan di antaranya. Tapi sejauh mana kita bisa sepenuhnya merasakan, mengurai dan menyelesaikannya? Dan apakah kita memang punya kewajiban untuk menuntaskan hal-hal? Saya anggap film ini adalah pertanyaan akan itu. Dengan latar Taipei yang dahulu saya kenal melalui drama televisi Meteor Garden. Di Yi Yi, kota menjadi romantis bukan karena adegan kejar-kejaran busnya, tapi dari balik jendela apartemen yang pelan-pelan tertutup, ciuman tengah malam di pinggir lampu merah, telapak tangan yang basah di persimpangan rel kereta api dan masih banyak lagi detil manis, yang menjadikan kota lebih dari sekedar latar. Tapi juga bagian dari perasaan-perasaan yang hidup pada para karakter.

Namun yang membuat semakin berkesan karena segala hal yang bergejolak di dalam hati itu, dilumat pelan-pelan. Kamera yang merekamnya pun dibiarkan lebih banyak statis. Menyediakan ruang untuk kita ikut berada di sepatu-sepatu mereka. Mengintip isi hati melalui siluet, suara tangis dan punggung. Asing sekaligus intim. Barangkali kadang seperti itu juga ketika kita berhadapan dengan hati sendiri.

Sampai Yang-Yang, anak lelaki di keluarga NJ bertanya kepada si bapak, “ayah, aku tak bisa lihat yang ayah liat, begitu juga sebaliknya. Bagaimana aku tahu yang ayah lihat?” dan NJ tersenyum, memuji, lalu menjawab, “karena itulah kita butuh kamera”.

“Ayah, bisakah kita hanya tahu setengah dari kebenaran? Aku bisa lihat di depanku, tapi tidak di belakangku. Jadi aku hanya bisa tahu setengah dari kebenaran, kan?” tanya Yang-Yang lagi. Polos tapi terasa filosofis. Pertanyaan itu sebenarnya tidak hadir begitu saja. Ia sangat selaras dengan kejadian yang menimpa anak itu di sekolah pada beberapa adegan sebelumnya. Seorang guru menuduh Yang-Yang membawa kondom karena guru itu mungkin mendengar aduan dari murid lainnya. Padahal bocah itu sebenarnya hanya mengantongi balon yang belum ditiup.

Film berjalan dan Yang-Yang kemudian menjadi fotografer kecil yang memotret belakang kepala orang-orang. Saat pamannya bertanya-tanya, kenapa ia hanya memotret bagian belakangnya saja, Yang-Yang hanya menjawab “Paman tak bisa melihatnya, jadi aku bantu”.

Bagi saya, Yang-Yang adalah Edward Yang, si sutradara dan penulis film ini. Mereka sama-sama mencoba merekam bagian belakang kita, setengah kebenaran itu. Lalu setelah kita saksikan, akhirnya sang film memang memberikan kita dua kali lebih banyak dari hidup sehari-hari. Ya, hidup yang penuh pencampuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Yang begitu-begitu saja tapi indah sekali. Sampai akhirnya kematian membangunkan kita.

Oleh karena itu, film ini barangkali dipilih ditutup dengan kematian. Begitu pula Edward Yang. Yi Yi menjadi penutup perjalanan sinemanya. Walaupun sebenarnya ada beberapa naskah cerita yang tengah ia kerjakan. Namun tahun 2007, sineas yang berumur 59 tahun itu meninggal karena kanker usus besar.

Sekarang saya menatap kembali foto-foto punggung yang tengah saya kerjakan itu. Ada keluarga, beberapa teman dekat, kenalan-kenalan di proyek kesenian dan berbagai orang asing. Mereka yang tengah menatap sesuatu. Mereka yang mungkin tidak tahu sedang saya rekam karena lagi-lagi, kebenaran yang bisa kita lihat hanya setengah saja, kan?

Film Yi Yi, fotografi, kamera, pertemuan-percakapan, perasaan dan manusia itu sendiri rasanya memang akan selalu tidak utuh. Untuk itu rasanya pertanyaan-pertanyaan jauh lebih manusiawi daripada kesimpulan akhir. Karena dunia kadang sangat berbeda dari yang kita pikirkan. Seperti kegelisahan anak perempuan di keluarga NJ itu.

Refrensi :

- Campbell, Duncan (2001-04-03). “Edward Yang: Take Two”. The Guardian (dalam bahasa Inggris). ISSN 0261-3077. Diakses tanggal 18 Maret 2023.

Comments

elafiq

Aziziah Diah Aprilya

“A One and a Two” and This is a Three – SOKONG!